Аневризма головного мозга

Общие сведения

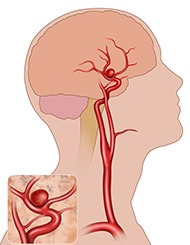

Аневризма сосудов головного мозга— патологическое образование в артериях мозга, проявляющееся расширением или выпячиванием стенки сосуда.

«Излюбленная» локализация аневризм – в местах разветвления артерий в основании черепа:

- проходящая интракраниально часть внутренней сонной артерии,

- средняя и передняя мозговые артерии,

- базилярная артерия.

В группу риска входят люди средней и старшей возрастных групп, у детей обнаруживается относительно редко. Более подвержены женщины, чем мужчины.

Долгое время может не вызывать клинических симптомов, если сдавление окружающих тканей мозга незначительно. В этой ситуации обнаружение аневризмы – случайная диагностическая находка.

После установления диагноза пациент обязательно должен регулярно наблюдаться у врача для оценки динамики неврологических симптомов и прогрессирования самого патологического образования. Поскольку диагностика аневризмы, не осложненной разрывом, затруднена из-за отсутствия жалоб, точные эпидемиологические данные по распространенности среди населения оценить проблематично.

Тем не менее, статистика на сегодня свидетельствует, что аневризма встречается у 10-12 человек на 100 000 населения.

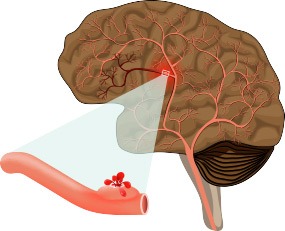

Грозным осложнением является разрыв стенки аневризмы, что приводит к внутричерепному кровоизлиянию (чаще наблюдается субарахноидальное реже – в ткани мозга).

Кровоизлияния несут в себе угрозу не только здоровью, но и жизни человека. В случае разрыва аневризмы медицинское вмешательство должно быть оказано безотлагательно в специализированном медицинском учреждении.

Оценить реальную угрозу жизни вследствие разрыва аневризмы можно на основании следующих статистических данных:

- при субарахноидальном кровоизлиянии около 10% больных умирают еще до того, как им успевают оказать первую медицинскую помощь;

- около 25% людей умирают в первые сутки;

- до 49% погибают в течение трех месяцев после развившегося внутричерепного кровоизлияния;

- общая частота летального исхода после разрыва аневризмы сосудов головного мозга достигает 69%.

Этиология

Считается, что факторы, способствующие развитию аневризмы можно разделить на две группы – врожденные и приобретенные.

Врожденные факторы

имеют генетическую природу. Они приводят к морфологическим изменениям тканей стенки сосуда, ее ослаблению и истончению, что, в свою очередь, проявляется пролабированием стенки с развитием патологического образования.

К таким врожденным причинам можно отнести:

- наследственные заболевания соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса),

- Синдром Марфана,

- врожденный поликистоз почек,

- коарктация (сужение) аорты,

- артериовенозная мальформация и ряд других.

Приобретённых факторов достаточно много и они связаны с образом жизни, привычками и сопутствующими заболеваниями. Ведущей причиной являются черепно-мозговые травмы, которые могут вызывать расслоение сосудистой стенки. Также значимую роль играют перенесённые инфекции (например, воспаление мозговых оболочек – менингит, инфекционный эндокардит, нелеченный сифилис), которые приводят к поражению стенок сосудов головного мозга.

Называются в качестве причин развития аневризм:

- артериальная гипертония,

- опухоли головного мозга, атеросклероз сосудов головного мозга,

- курение,

- употребление наркотиков (особенно кокаина),

- алкоголизация,

- радиоактивное облучение.

Разновидности

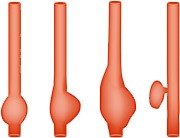

По форме аневризмы сосудов мозга делятся на:

- мешотчатые – однокамерные или многокамерные;

- расслаивающие, располагающиеся между слоями стенки сосуда;

- веретенообразные в виде увеличения диаметра артерии на ограниченном участке.

По размерам аневризмы бывают:

- милиарные — до 3 мм;

- малые – до 10 мм;

- среднего размера – до 15 мм;

- большие – 16-25 мм;

- очень большие – более 25 мм.

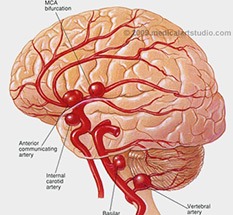

По месту возникновения различают аневризмы:

- передней мозговой артерии;

- средней мозговой артерии;

- задней мозговой артерии;

- сонной артерии;

- базилярной артерии;

- мозжечковых артерий.

Симптомы

Как мы уже говорили, долгое время никакой симптоматики может не наблюдаться, особенно при незначительных размерах аневризмы и отсутствии ее роста.

Крупные патологические сосудистые образования, тем более имеющие тенденцию к росту, вызывают компрессию тканей мозга, что и обусловливает развитие неврологической картины, нарушая качество жизни пациента и заставляя обратиться к специалисту.

Конкретные жалобы и объективные симптомы заболевания зависят от локализации аневризмы, в т.ч. расположенных в зоне давления важных структур мозга.

Симптомы, сопровождающие аневризму сосудов головного мозга

крупного размера:

- болезненные ощущения в глазных яблоках;

- снижение зрения;

- снижение слуха;

- онемение половины лица;

- увеличение одного зрачка;

- односторонний парез мышц лица;

- осиплость голоса;

- головные боли;

- бессонница или наоборот сонливость;

- судороги.

Симптомы, которые зачастую предшествуют разрыву:

- диплопия (двоение в глазах);

- нарастающее головокружение;

- шум в ушах;

- нарушение речи;

- снижение кожной чувствительности;

- усиливающаяся слабость.

- внезапная и очень сильная головная боль;

- возбуждение или угнетение психического состояния, в тяжелых случаях возможна потеря сознания;

- односторонний парез мышц конечностей, дискоординация движений;

- туман перед глазами, диплопия, птоз;

- тошнота, рвота;

- свето- и шумобоязнь;

- менингеальные симптомы;

- судороги.

Осложнения

Предсказать, когда произойдет разрыв аневризмы невозможно, а потому и последствия кровоизлияния могут быть весьма серьезными при отсутствии своевременной медицинской помощи.

Летальность достигает 50% случаев.

Стойкая инвалидизация наблюдается примерно у 25% пациентов с диагнозом аневризма сосудов головного мозга. В связи с тем, что наличие аневризмы грозит серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода, врачи, как правило, настоятельно рекомендуют оперативное устранение проблемы.

- геморрагический инсульт;

- формирование тромба;

- ишемический инсульт (при сдавлении тканей растущей аневризмой или при отрыве сформировавшегося в полости аневризмы тромба);

- коматозное состояние;

- гидроцефалия;

- отёк мозга;

- нарушения речи и движения;

- эпилепсия;

- поведенческие и эмоциональные нарушения.

Диагностика

Как уже было сказано, до разрыва или сдавливания близлежащих нервов растущим образованием установление диагноза аневризмы чаще всего носит случайный характер.

И только после развития такого жизнеугрожающего осложнения, как разрыв с внутричерепным кровоизлиянием, пациент направляется в специализированное медицинское учреждение, где и проводится полный комплекс диагностических и лечебных процедур.

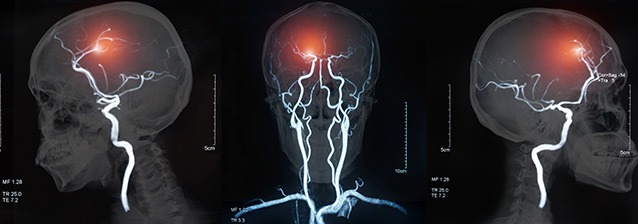

Методы инструментальной диагностики:

- ангиография – рентгенологическое исследование с введением в сосудистое русло контрастного вещества. Метод позволяет с высокой точностью определить место разрыва аневризмы;

- компьютерная томография (КТ) головного мозга – позволяет идентифицировать не только локализацию аневризмы, но и объем поражённых окружающих тканей;

- КТ-ангиография – совмещение двух вышеуказанных методов;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга – метод диагностики, позволяющий получать двух- и трехмерные изображения головного мозга, а совмещение с ангиографией (МРТ-ангиография) дает возможность обнаружить место разрыва аневризмы;

- исследование спинальной жидкости.

Лечение

Безусловно, самым эффективным и радикальным методом терапии является хирургическое вмешательство. Но, как и любая инвазивная манипуляция, метод несет в себе и риски для пациента.

Консервативная терапия не устраняет причину, а потому назначается в основном для стабилизации состояния больного (в т.ч. в период предоперационной подготовки), коррекции сопутствующей патологии (например, артериальной гипертензии, ухудшающей прогноз оперативного вмешательства).

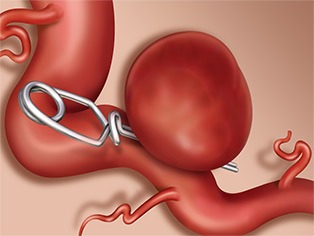

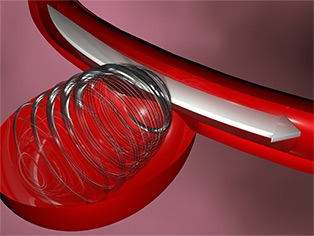

Существуют два основных варианта оперативного лечения аневризм:

Вид и объем хирургического вмешательства аневризмы сосудов головного мозга определяется нейрохирургом на основании целого ряда параметров у конкретного пациента – размер аневризмы, ее локализация, сдавление прилегающих тканей, наличие сопутствующих заболеваний и факторов интраоперационного риска и ряда других.

Послеоперационный период в обязательном порядке подразумевает комплекс реабилитационно-восстановительных мероприятий с привлечением профильных специалистов – неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, нейропсихологов, логопедов.

Профилактика

Профилактика приобретенной аневризмы и особенно ее разрыва, как наиболее угрожаемого осложнения, включает ряд неспецифических мер, таких как:

- отказ от вредных привычек – курения и алкоголя;

- контроль артериального давления;

- физическая активность; соблюдение назначенной

- врачом диеты;

- избегание травм головного мозга;

- прохождение регулярных медицинских осмотров;

- строгое следование схемам терапии сопутствующих заболеваний.

Но, безусловно, радикальным методом профилактики разрыва аневризмы остается оперативное вмешательство.